HP300+ と Ti-30XB購入しました

fx-JP900を入手してからそんなに時間は経っていませんが、毎度のごとくオタク精神が発揮されて今度は電卓を収集したくなりました…。

特に学校教育で高校から関数電卓が普及しているオーストラリアとそうではない日本では取扱商品も全く異なるわけでして…。関数電卓の主なメーカーはカシオ、シャープ、キャノンと日本に集中しているので日本で販売されている関数電卓は種類も豊富で、価格も安めです。が、求められる機能や使用環境(豪州だと大学入試でも使われる)の違いから、海外特にオーストラリアには変な関数電卓が沢山あります。

変態電卓国家・オーストラリア

例えばオーストラリアで現在一番一般的な関数電卓:fx-82AU PLUS IIは…

型番に「AU」とついている通りこの機種は何とオーストラリア限定モデルです。といったって別にプレミアとかあるとは思えませんが…。外見はカシオの一世代前の関数電卓群に酷似、というか多分筐体は同じですねこれは。日本版でもfx-373ESの筐体が長い間流用され続けていろいろな機種名で出ました。fx-82AU PLUS IIも系統としては373ESに当たり、中でも構造的にはソーラーパネルを備えない点では直系といえるでしょう。ちなみにカシオの自然表示電卓シリーズからソーラーなしのモデルは一掃されており、373ESの直系は絶滅しています。

まれに見るアメリカ勢

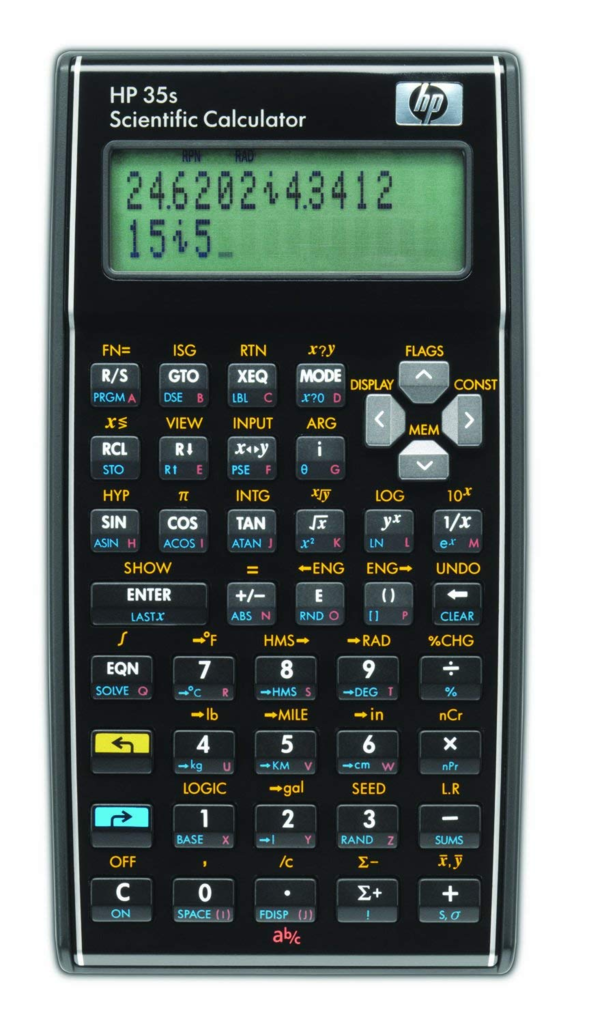

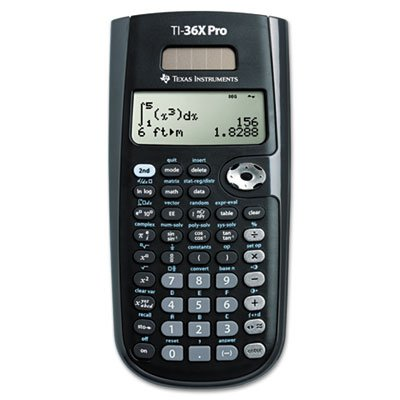

こういう小さな違いもあれば、日本では一般的ではなかったり、取り扱いがないメーカーのものもあります。Hewlett-Packard(ヒューレット・パッカード、HP)やTexas Instruments(テキサス・インスツルメンツ)は日本では(電卓の分野でいえば)全くと言っていいほどなじみがありません。HPはあのパソコンメーカーのHPです。コンピュータはアメリカで反映しましたし、電卓も一種コンピュータと考えればアメリカ勢強しか…?期待が高まります。

レビュー

お待たせしました。

それではいよいよ商品を見ていきます。

HP300s+

外観

形状はシャープのそれに近いのかなと思います。カシオの電卓が丸っこいものが多いのに対してHPは真四角というレベルです。またフルブラックというのもゆがみない…。デザインはこれほどになくシンプルですが、個人的にはかっこいいと感じます。

サイズも微妙に小さくて、関数電卓では中の下くらいの大きさ。カクカクしているおかげで見た目にも小さいです。ただ厚みは標準からすると比較的厚い部類に入ります。とはいえあくまで標準のサイズから大きく逸するわけではないのでそこまで問題にはならないかと思います。

文字表示もフォントはシンプルなゴシックで、青とオレンジで配色されており、見やすさはかなりいいと思います。(logのフォントがlogicoolのアレに見えるのは私だけでしょうか…)カシオは赤緑の配色なので、見づらいなと思うことはしばしばあります。

液晶表示は彼のカシオさんの自然数式表示で、式が少し複雑になっても混乱しにくいです。液晶には保護用のアクリルがはめ込まれており、角に汚れがたまることもなさそうです。ただしそのアクリルのせいか液晶に届く光が少ないようで、画面が少し暗く見えます。コントラストを上げようが下げようがバックライトのない関数電卓ではこの問題はどうしようもありません。電卓には一癖二癖あるのは承知ですが、さすがにこればかりは何とかならないのかなと思います。

操作感

まず持った感じは、fx-JP900とサイズ的な違いはあまりないはずなのに安定感があるような気がします。多分比較的重量パーツである電池が一番上に配置されているので、見かけ以上に長さの違いは大きのでしょう。

テーブルに置いた時も大き目のゴム足のおかげで滑ったりすることはなく、またキーを叩く音も緩衝されて非常に気が利くなと思いました。カバーの立て付けはよすぎるほどよく、購入後開封したときにはカバーを外すのに苦労しました…。ただ使い込むうちにがばがばになることを考えればこれくらいがちょうどいいのかなと思います。

キーストロークとタッチは長め重めで、押した感じはしっかり伝わります。日本のものはタッチ軽めのストローク短めなので、この辺は作りこみ方の違いが出ています。どちらも好きですが、個人的にはキーの感触がしっかりしているHPのほうが高感度高めです。

キー配置もカシオより合理的だなと感じるところが多いです。例えば自然表示ではほとんど使う機会のない(-)キーが裏に配置されていたり、log̻̻□▯キーやRecallキーが表に出ていたり…。10のべき乗とlogが、ネイピア数eのべき乗とlnが対になっているのもいい点です。またπとeが見やすい中段に引っ越されているのもいいと思います。ただSHIFT/ALPHAとπ/eは少し距離が遠いので、慣れない私は一瞬手が止まってしまいます。あと小数固定表示ができないのにS⇔Dキーが上のほうにあるのはマイナスポイントです。この点はカシオの方がよかったり。

操作感としては総合的にかなりいいのではないかと思います。

機能性

どうやら中身はカシオ製らしく、搭載機能は一昔前のカシオ機と同じです。設定画面を見てみるとやはりカシオのそれ。よくも悪くもカシオで、先述の小数固定表示ができません。これ何が面倒なのかというと、数学はともかく科学系では分数で答えを書くことはまずないのですよ。また分数で式を記述したときに分数で返してくるのは理解できるのですが、普通の割り算の時もこいつは分数で返してきます。いちいちS⇔Dキーを推さないといけない上にそのキーはだいぶ上の方にある…。七めんどくさいですね。ほかの機能については豊富な割には余計な機能がなく、人が電卓に期待する機能を理解しているのかなと思います。めちゃくちゃ上からな言い方ですが…。しかし海外の電卓にあるVERIFYという使途不明の機能がついています。謎機能はそれくらいです。個人的にはCALCとTABLE機能があるのが非常にうれしい点。

またカシオの中身とは言え、アルゴリズム(計算の仕方)が若干違うのか、計算精度が少し高めです。さすがにキャノンのf-789SGとまではいきませんが、tan(355/226)の結果は「-7497258.159」で精度は8桁です。高性能を謳うJP900を含めたカシオ機が7桁までしか精度が出ないので、電卓としての性能は少しプラスです。

総論

液晶の視認性の問題があるもののそのほかの基本的な性能はほぼ完璧です。カシオLSIを採用している機種にしては使用感が大変よく、気に入っています。

Ti-30XB

外観

私感ですが、Ti-30XBは世界一ダサい関数電卓だと思います。配色が明らかに子供向けといわんばかりです。カラバリは一色しかないので、購入者に人権はありません。さらにTi-30XB以外の従来型の関数電卓は30XBしかないので、色が気にくわなければ超高価なグラフ電卓を買わされる羽目になります。

…批判はともかく、この電卓は私の手持ちの関数電卓の中では今のところ一番でかいです。厚みも大きさも一番でかい。さらに形状が丸っこいので、見た目のサイズ的にはグラフ電卓レベルになります。

ALPHAキーがないので、キー周りはすっきりしていて、キー間隔は広めなのかなと思います。ちなみにキー数は十字キーを除いて41です(JP900: 46、HP300s+: 46)。なんでキーがこんなに少ないかというと、文字キーが一つしかないからなんですが…その辺は後で触れます。

この電卓の特徴的なところは、電源を切ったりモード切替をしても数式とその答えが消えない点。そのためスリープに入ってしまって答えが見れなかったとか、そういったアクシデントがありません。また式と答えが一列ないし長い場合は二列で表示されており、違う計算が最大4個分表示され続けます。これは連続して計算をするときに途中式を見ながら計算できるので非常に便利。

操作感

手に持った感じは不自然という感じはありませんが、大きさがそれなりにあるのとハードカバーの形状の問題で手になじむ感じはありません。また大きさの割には軽いです。HP300s+同様カバーと本体底面にはゴム足がついています。ただしゴム足は小さいもので、そのうち取れてなくなってしまいそうですね…。

例のカバーですが、スライド型ではなくて、爪を浮かせてつけ外しするタイプで、確実に固定されますし、ガバガバになる可能性も低いですが、若干めんどくさいなとは感じます。

キータッチはHP300+のそれよりさらにしっかりしていて、割と「カチッ」と行くタイプです。それぞれのキーには若干ですが傾斜がつけられており、反射が少なくタッチの感触もいいです。

そしてキーの配置はπが表に出ているのが目に新しいです。使用頻度はかなり高いキーなのでこの設計は正解かなと思います。そのほかのキーはカシオ機などと変わりませんが、Ansキーと根号が裏にあるのが納得できません。うん、納得できない。またネイピア数だけを出すことは不可能で、eを出したければe^1としなければなりません。この辺の操作性は大学での使用を考慮していない為でしょう。ネイピア数は中学高校の範囲では出てきませんから、おまけ程度に付けたのだと邪推します。また表は表でもDeleteキーが一番上の列にあるのはいやがらせかとすら思います。

また文字キーが一つしかない件ですが…。良くも悪くもという感じで、ALPHAキーを排除したのは大きいポイントですが、例えばyを出したいときはxキーを二回、一番最後に割り当てられているcに至ってはキーを7回も押さなければなりません。ああめんどくさい!!どうせなら数字キーに文字を当ててしまうのも考えとしてはあったのではないでしょうか…。

分数/小数問題については次項で言及することとします。

機能性

やはり中学高校での使用前提なようで、機能は控えめな印象があります。CALC機能や因数分解はありません。CALCは便利なのであってほしいかなと思いますが、まあ必須機能とまではいかないでしょう。関数電卓としてはあくまでおまけです。その代わりといっては何ですが、K機能(コンスタント)がついています。これはKに式を記憶させて同じような計算を繰り返すCALCに近い機能です。例えばK=*2+3と入力し、次に2と入力してenterを押すと2*2+3の計算結果7が返ってきます。私としては演算記号を一番前に持ってくるのはちょっと気味が悪いのですが、CALCより手数が減る分計算によってはこちらの方が便利かもしれません。

機能控えめといった割にはtable機能(式を立てて各値ごとの結果を一覧化)やdata機能(俗にいう統計機能)がついています。CALCを完全代用するならtableのほうが便利かもしれません。こちらはカシオと違って複数の式を同時に計算できない代わりに変数の値の上限がありません(というか設定できない)。統計機能はJP900程ではありませんが、標準偏差など各統計値が一括で見れるので、旧型カシオ機よりはいいと思います。まあ私は使いませんが。

また小数固定表示ができない点はカシオ機と同じです。切り替えボタンはenterキーのすぐ上についていて操作性でカバーされていますが、式・答えが長くなると画面が文字で埋め尽くされるので、ちょっと不親切です。

総論

カシオ製LSIが大部分を占める今日において、独自のLSIを搭載している機種は物珍しいですが、良い点悪い点は両方あります。一言で言ってしまえば癖の強い機種です。

まとめ

カシオ機をもう一台買おうかと思ったのですが、この2メーカーの独自性に惹かれて今回の選択に至りました。HP300s+はカシオLSIなので完全独自とは言えませんが、むしろ同じLSIなのにこうも操作性が違うのは驚きです。またTiとの出会いはかなりインパクトがありました…。今後は別のカシオ機や精度自慢のキャノン機も気になりますが、これも独自LSIであるシャープ機や別のTi機、HPは具体的にRPN記法という癖の塊のHP35sを入手できたら試してみます。